10月底扎进深圳的机器人实验室,刚推开众擎科技的门,就被1.38米高的“小众”撞进视线里:扫腿避线、出拳中靶、跟着快节奏音乐扭腰,甚至踩翻15厘米路障后,自己用胳膊撑着 torso(躯干)爬起来——动作比去年我见它时顺溜得像换了个“人”。旁边的工程师啃着外卖笑:“现在每周都更版本,上周刚加的‘跌倒自恢复’,是荷兰一个开发者提的优化方案。”

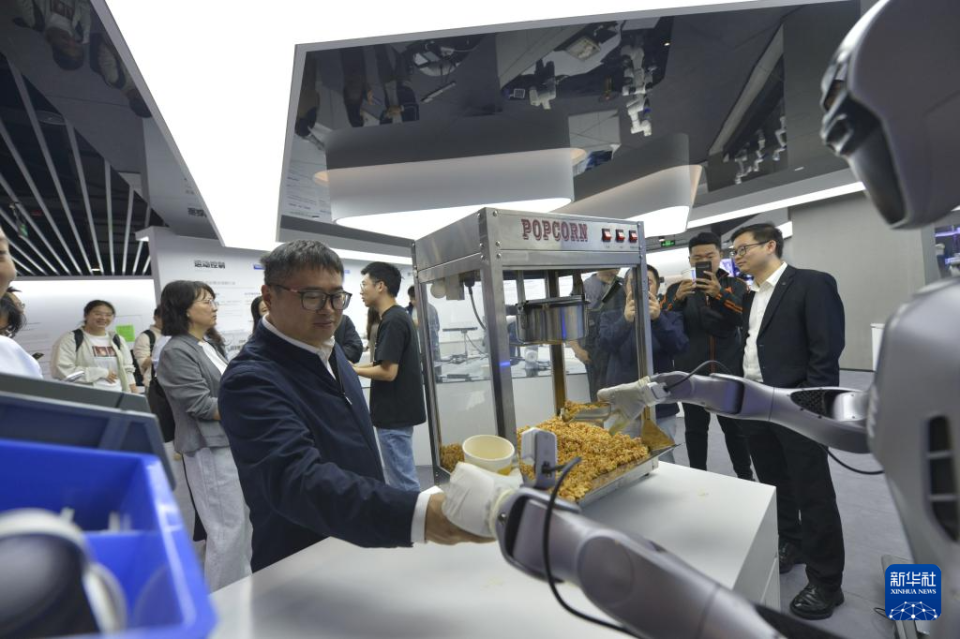

“开源”是“小众”的第一个“进化密码”。众擎联合创始人姚淇元戳了戳“小众”的肩膀:“我们把部署代码全放出去了,全球开发者都能过来‘搭积木’——单靠我们自己,哪能每周都有新本事?”但在深圳,人形机器人的“神速”远不止企业单打独斗。南山区“机器人谷”里,越疆科技的具身智能机器人正围着厨房转:精准抓米、调火候、给煲仔饭浇酱油,端出来时锅巴脆得“咔嗒”响。市场总监谢凯旋指着窗外的写字楼说:“楼下做伺服电机,楼上搞视觉算法,斜对面是中科院深圳先进院——要改个原型机,上午画图纸,下午就能找邻居拿零件,晚上就能试机。”

算法要“喂”数据,机器人得“练”场景。越疆的机器人去年还只会擦盘子,现在能做煲仔饭,全靠真实场景里的“摔打”:“给写字楼送午餐时,用户说‘饭太干’,我们就把加水比例从1:1.2调成1:1.3;有人嫌‘上菜慢’,就把机械臂转速提了15%。”谢凯旋摸着机器人的“手”:“机器人不是‘天生聪明’,是用户用一次,它就学一次。”

而最实在的“加速器”,是政府给的“练手场”。龙岗区人工智能(机器人)署署长赵冰冰翻着场景清单:“政务巡检机器人原来没考虑到老人会摸屏幕,在大厅试了一周就加了‘防触碰’;巡警机器人遇到狗追,我们就优化了避障算法——实验室里测不出来的问题,真实场景里一用就露馅。”现在龙岗已经开放了79类场景:从社区送菜到消防巡检,从医院导诊到公园巡逻,甚至把机器人放进学校“陪小朋友玩”。“企业的新产品,光在实验室里‘养’着没用,得拿到市场里‘跑’。”赵冰冰说,“我们给的不是钱,是让机器人‘长大’的机会。”

离开深圳那天,我在机器人6S店门口撞见个拄拐杖的老奶奶,扒着玻璃问店员:“这机器人能帮我煮面不?”店员点头:“再过俩月,就能送您家试。”旁边的小朋友拽着机器人的衣角笑,机器人居然“弯腰”碰了碰小朋友的手背——那动作有点慢,但很稳。风里飘着奶茶店的甜香,忽然想起姚淇元的话:“所谓‘神速’,不过是一群人凑在一起,每周多走一步,每天多试一次。”

深圳的人形机器人没什么“魔法”:开源让全球开发者一起“搭台”,产业链邻居凑成“朋友圈”,政府给足“练手场”——那些科幻片里的镜头,正沿着这些“笨功夫”,一步步走进菜市场、写字楼、老人的厨房。就像谢凯旋说的:“机器人的进步,从来不是‘突然变快’,是每一周的小变化,堆成了‘神速’的结果。”

傍晚的阳光照在“小众”的金属外壳上,它正跟着音乐跳第二遍舞。旁边的记者举着相机喊:“再来个动作!”“小众”居然“转身”对着镜头挥了挥手——那瞬间我忽然明白,所谓“未来已来”,不过是一群人把“想做的事”,变成了“每周在做的事”。